“无欲无求”的人生思考

“无欲无求”的人生思考

“无欲无求”,这四个字给许多人带来了困惑。人真的无欲无求了,人如何进步?社会如何发展?生活的目的是什么? 一大串问题随之而来。

“无欲无求”一词出自《大乘妙法莲华经》, 原文是“佛说彼岸,无生无死,无苦无悲,无欲无求,是个忘记一切悲苦的极乐世界”。文中之“生死”尚无力参透,但“欲求”之解在历史和现实中寻些端倪。“知欲求之本,得欲求之道,守进退之度,存舍得之心”或可为“无欲无求”做些注解。

“欲求本无错”,只是许多人在追求名利的过程中迷失了方向,忘了初心。“无欲无求”不等于“不欲不求”,应是“吾能得之而不欲,得之有度而不贪”的境界,不是“力有不逮”而故作清高。人追求物质上的丰富、精神上的满足本没有错,不必被“无欲无求”禁锢了思想。合理的欲求是人进步的源泉,也是社会发展的动力。因为爱情,去追求一个合适的伴侣,成就了无数个美满的家庭的同时,也是人类生存繁衍的必然规律的写照。农业革命、工业革命到如今的科技革命,除了给人们的生活带来无数的便利之外,也推动了社会文明的不断发展。欲本无错,人皆可求之,只是求之不能逾矩,得之需有道。

“得欲求之道”,是以不失本心之道去欲去求。成功路有千万条,眼下的捷径很可能是通往成功最远的路,“持正心,行大道”方为正途。

有这样一则寓言故事。一天傍晚,两个非常要好的朋友在林中散步,遇一路人惊慌失措跑过来说:“我正在移栽一棵小树,却发现一坛金子。”两人问:“挖到金子为何如此惊慌害怕,你在哪里发现的,我们的不怕,告诉我们吧。”路人说:“你们还是不要去了,那东西会吃人的。”二人不听,依路人所指找到树林里的金子。二人担心现在将金子运回去不安全,准备等到天黑以后再运。决定由一人留下看守,一人先回去拿些饭菜。此时,留下来的人心想:“要是这些金子都归我该有多好,等他回来我一棒子将他打死!”回去的人也在想:“我回去先吃饱饭,然后在他的饭菜里下毒,这样金子就都归我了。”最终,回去拿饭的人刚到树林,就被留守的人用木棒打死了。留守的人吃过饭菜后,很快也发现自己中了毒,想起了路人的话:“他说的真对啊,我当初怎么不明白呢?”可见欲求无道,金子便不再是金子,是会吃人的。欲求有道,方能不失初心,终有所得。

“守进退之度,存舍得之心”,是在名利傍身之时“知进退,懂舍得”。“然可欲者是我的物,不可放失,不可欲者非是我物,不可留藏”是王阳明回答弟子关于“良知是否也存在于声色货利之中”的回答。名利本应为人所用,而非为人所累。进退有度,舍得分明,顺其自然而处之,来之无需欢迎,去之也不必留恋。

“众人嚣嚣,我独默默,中心融融”,其中体现的“渊默”也是面对名利的一种人生态度。生活中,有的人过于贪婪,有的人过分施舍,这都不是“渊默”的应有之义。贪婪的人应该知道“过犹不及”的道理,适度之名利为名利,过度之名利可能成为负累甚至危险。过度之财可能成为不法之徒觊觎的对象,过度之权可能成为滋生腐败的温床,过度之名可能因声名之负累失了生活本该有的乐趣。与之相对,行善施舍之人,也应该在不刻意、不自苦的情境下去做,否则便失了纯粹。超越承受能力而为之的施舍实为另一面的欲望,非出自本心的施舍又易沦为自欺欺人的刻意。“过分求之为欲,过分舍之亦为欲”,凡事合理、适度就好,不必太过执着。

“进退有度,舍得分明”是看到名利中的进退之道;“来之不悦,去之不恋”乃看淡名利时的豁达之心;“名利于我如浮云”为看透名利后的超然物外之境。

对“无欲无求”之解,不轻信、不固执,于进退得失之中,得何以欲求之道。

-

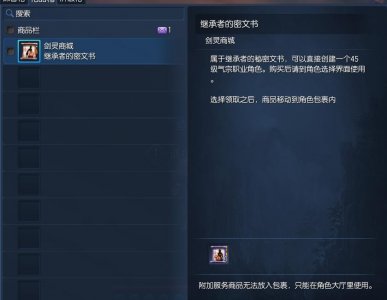

- 新一代的亲儿子 剑灵新职业气宗四大玩点解析

-

2025-08-24 18:21:25

-

- 晚清奇案之杨乃武小白菜冤案

-

2025-08-24 18:19:10

-

- 昭和、平成、令和:日本历史的三个时代

-

2025-08-24 18:16:54

-

- 世界上唯一会飞的老鼠,外表呆萌可爱,深受人们喜爱!

-

2025-08-24 18:14:38

-

- 罗宋汤怎样做简单好喝,厨师长分享这几招,汤汁酸甜开胃

-

2025-08-24 18:12:23

-

- 精挑细选5本精品小说试读:系统流三国土著文养成爽的飞起,收藏

-

2025-08-24 18:10:07

-

- 大学清考即将成为历史,学生一学期挂八门课难毕业,辅导员都愁了

-

2025-08-24 18:07:52

-

- 安于现状!TVB知名绿叶入行20年演尽小角色,曝曾羡慕他人受重用

-

2025-08-24 18:05:36

-

- “绯红女巫”伊丽莎白·奥尔森最火的照片,你喜欢吗?

-

2025-08-24 18:03:22

-

- 天目山战役-新四军从游击战迈向运动战的转型

-

2025-08-24 18:01:07

-

- 《狙击手》大卖850万!豆瓣评分仅5.2,任天野成亮点

-

2025-08-24 17:58:51

-

- 小包裹,大爱心! 天柱县的四千多名孩子们有了新书包

-

2025-08-24 17:56:36

-

- 抖音美好奇妙夜10月12日开播,林更新因出国看球赛心愿吸引粉丝

-

2025-08-24 17:54:21

-

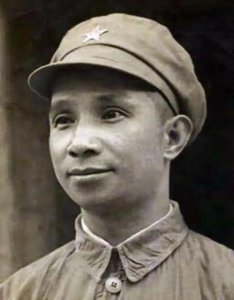

- 《红番区》开起贺岁片、打入好莱坞、征服美国观众

-

2025-08-24 12:13:17

-

- 豪门高干双军旅文

-

2025-08-23 13:04:03

-

- 乡愁

-

2025-08-23 13:01:47

-

- 好莱坞“环球影城”,美国绝对不能错过的必游景点!

-

2025-08-23 12:59:31

-

- 关于对诏安第一中学周边路段实行限时通行的通告

-

2025-08-23 12:57:16

-

- 21个常用汽车仪表盘指示灯图解

-

2025-08-23 12:55:00

-

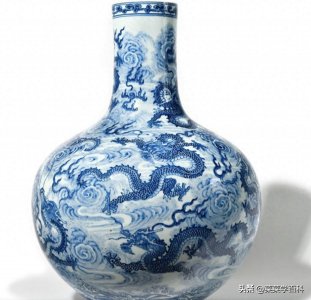

- “天清瓶”青花瓷在法国拍出5000万人民币天价

-

2025-08-23 12:52:42

一条烟不开封可以放多久?

一条烟不开封可以放多久? 彭冠英张含韵被曝结婚:低调的幸福爱情婚姻,或许与她的经历有关

彭冠英张含韵被曝结婚:低调的幸福爱情婚姻,或许与她的经历有关 王治郅的妻子周蕾,身材高挑 才貌双全 照片欣赏

王治郅的妻子周蕾,身材高挑 才貌双全 照片欣赏 范冰冰不雅图片 范爷大尺度裸身戏遭曝光

范冰冰不雅图片 范爷大尺度裸身戏遭曝光 扎西顿珠视为信仰的宗庸卓玛与平凡丈夫的爱情,七年卧床不离不弃

扎西顿珠视为信仰的宗庸卓玛与平凡丈夫的爱情,七年卧床不离不弃 中国著名相声演员姜昆简历

中国著名相声演员姜昆简历