「冰雪人物风采录」“花滑教父”姚滨的“冰上奇缘”

「冰雪人物风采录」“花滑教父”姚滨的“冰上奇缘”

点击上方“冰雪1号”可以订阅哦!

谈起如何走上花样滑冰的道路并且一干就是一辈子,姚滨想了想,觉得除了用“缘分”二字来解释,还真找不出其他更合适的词来了。

1957年出生于哈尔滨的姚滨,就读的小学是一所田径名校,经常有体校教练来校内选材。一年级时,小姚滨第一次听到了“花样滑冰”这个词,就是区体校的教练来为花样滑冰选材。小姚滨一下子就被教练选中了,开始了生平最初的“花样滑冰”训练。当时正是夏天,所谓的“花样滑冰”训练就是跑跑步、压压腿,挺枯燥的。在一次训练中,小姚滨因为和旁边的同学说话,被教练看见,两人当场就被“刷”下来了。

兴趣广泛的小姚滨并没有为此而感到遗憾,而冥冥中注定与花样滑冰的缘分第二次向他伸出橄榄枝。过了半年,市体校的花样滑冰教练再一次到校内选材,走进教室,往后排一看,身材高、形象好的姚滨再次被教练选中。这时已是冬天,看到冰场上快速滑行的大哥哥大姐姐,“花样滑冰”在姚滨心中有了形象的认识,小姚滨第一次有了“我要能像他们那样滑该多好”的念头。

随后的事实证明,姚滨不仅很快就比当时的大哥哥大姐姐滑得还要好,并且凭借着在运动上的灵气和天赋,成为这项运动当时国内的佼佼者。姚滨喜欢琢磨,喜欢钻研,别人训练完了下棋休息的时间,他都用来看书。“我尤其喜欢看哲学类的书籍,弗洛伊德、黑格尔,还有毛主席的哲学思想、诗词,我都反复看过很多遍。这些书拓展了我的思想,让我在遇到很多问题时,能够跳出问题本身,以更高的眼光去看待问题。这在我当运动员和教练员,以及做人做事上,都让我受益匪浅。”姚滨说。

进入国家队后,姚滨和栾波搭档组成双人滑组合。合练了4个月,就去参加了1980年在德国多特蒙德举行的花样滑冰世锦赛。当时中国的很多运动项目不仅在运动水平上很难与国际高水平比肩,就连一些最基本的比赛常识也都不是很清楚,结果当时还闹了一个大笑话。因为不知道花样滑冰比赛报名的国际惯例是把女选手的名字放在前面,结果他的名字被标在了搭档栾波的照片下面。

世锦赛成绩垫底,4年后的萨拉热窝冬奥会,成绩仍是垫底。随后,姚滨选择了退役,并想离开花样滑冰,体会不一样的生活。因为父亲是一位新闻工作者,喜欢摄影、画画、弹得一手好钢琴的姚滨也想当一名记者。然而此时,哈尔滨省队领导找到了姚滨,希望他能够担任教练工作。“当时我们国家的花样滑冰水平跟欧美选手根本就没法比,简直就是天上地下。我们出去比赛,看到人家的训练,我们就像看神一样。人家的女选手轻松就能三周跳,我们男选手都做不到。”说到当教练,姚滨当时真是一百个不愿意。“没法当。根本就不在一个水平上。我们当时那些动作都是自己琢磨着来的,都不标准,一出去比赛,都让人笑话。”

然而领导的三顾茅庐、拳拳真情,以及多年受国家培养的感恩之心,再加上姚滨退役前确实是当时国内水平最高的科班出身的运动员,这份与花样滑冰的缘分得以继续,1984年9月,姚滨出任哈尔滨队花样滑冰教练,2年后,他再次进入国家队,这一次,他的角色是国家队教练,并且一干就是30多年。

“迄今为止,我们国家没有一本有关花样滑冰应该怎样练的教材,一本都没有。”当上教练的姚滨开始反思自己当运动员时在训练中所遇到的问题。“我们那个时候的训练,冬天和夏天是完全割裂开的。夏天没有场地,就练身体素质。练耐力,就是长跑;需要速度,就练冲刺;练力量,就举杠铃;柔韧,就压腿。然后到了冬天有冰场了,发现夏天练的到了冰上都没用。”当了教练的姚滨把之前的训练方式完全推翻,他从花样滑冰的运动特点要求入手,以冰上动作为训练的基本要素,把动作拆分到陆上和冰上。这样,即使在没有冰场的季节里,训练的内容也都和花样滑冰有关。

中国花样滑冰协会去年在京成立,姚滨被聘为协会顾问

“我们没有教材,只有一本国际花样滑冰比赛规则。”于是,姚滨靠着一本英文词典,一个单词一个单词的查,翻阅了很多花样滑冰方面的国际杂志,学习国外的教学经验,自己也学会了一口流利标准的英语。

众所周知,姚滨众多弟子中,申雪/赵宏博、庞清/佟健、张丹/张昊三对选手最为出色,2010年温哥华奥运会,申雪/赵宏博历史性拿到了奥运金牌。30年,中国双人滑从世界大赛名次垫底,走到奥运会至高荣誉,姚滨是见证者,也是缔造者。

如今,姚滨的大弟子赵宏博已经接过他的衣钵,带领着中国花滑队继续在国际赛场上摘金夺银,时不时也会请恩师到比赛现场去看看孩子们的比赛。随着北京冬奥会的临近,虽然已经退休,但姚滨仍然闲不下来,“还是要为冬奥会尽一点儿自己的能力,需要我们做什么,我责无旁贷。”姚滨说。

-

- 五邑之首——肥城市

-

2025-07-08 08:36:50

-

- NBA十大经典纹身故事!艾弗森忠字当头,科比为瓦妮莎留印记

-

2025-07-08 08:34:36

-

- 退休局长儿子踹门报复后续:男子身份曝光,已相互道歉 网友不买账

-

2025-07-08 08:32:21

-

- 黄埔军校知多少?

-

2025-07-08 08:30:07

-

- 杭州2月第四次挂地 8宗宅地67亿元起拍

-

2025-07-08 08:27:53

-

- 分享西安好吃的美食排行榜前十名:不愧是北方美食之都!

-

2025-07-08 08:25:39

-

- 2024年三款好“屏”手机,手机店老师傅强力推荐!

-

2025-07-08 08:23:24

-

- 亚洲大钒矿床——陕西五洲矿业有限公司

-

2025-07-08 08:21:10

-

- 论规则意识的重要性

-

2025-07-08 08:18:56

-

- 斗罗大陆:修罗神唐三造型曝光,一身黑衣无比冷酷,红眼杀气十足

-

2025-07-07 21:28:03

-

- 德国柏林战役

-

2025-07-07 21:25:49

-

- 带你了解美国的CIA

-

2025-07-07 21:23:35

-

- 大师王林真神吗?为几十名女星“开光”,李冰冰周迅都是他的顾客

-

2025-07-07 21:21:21

-

- 2025年士兵想考军校,一次就过的可能性有多少?

-

2025-07-07 21:19:06

-

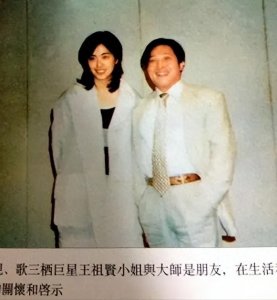

- 「愙斋书法」柳体大作《始得西山宴游记》,这书法功力,真棒!

-

2025-07-07 21:16:52

-

- 余秀华的诗汇总

-

2025-07-07 21:14:38

-

- 数字商贸+智慧物流 西柳打造多元化市场商贸综合体

-

2025-07-07 21:12:24

-

- 超可爱白底头像|每一天都是人生限定,一定要开心呀!

-

2025-07-07 21:10:09

-

- 「九峰山」岁月静好的圣地

-

2025-07-07 21:07:55

-

- 经典英文老歌《Fever 狂热》,猫王现场版

-

2025-07-07 21:05:41

一条烟不开封可以放多久?

一条烟不开封可以放多久? 彭冠英张含韵被曝结婚:低调的幸福爱情婚姻,或许与她的经历有关

彭冠英张含韵被曝结婚:低调的幸福爱情婚姻,或许与她的经历有关 王治郅的妻子周蕾,身材高挑 才貌双全 照片欣赏

王治郅的妻子周蕾,身材高挑 才貌双全 照片欣赏 范冰冰不雅图片 范爷大尺度裸身戏遭曝光

范冰冰不雅图片 范爷大尺度裸身戏遭曝光 扎西顿珠视为信仰的宗庸卓玛与平凡丈夫的爱情,七年卧床不离不弃

扎西顿珠视为信仰的宗庸卓玛与平凡丈夫的爱情,七年卧床不离不弃 中国著名相声演员姜昆简历

中国著名相声演员姜昆简历