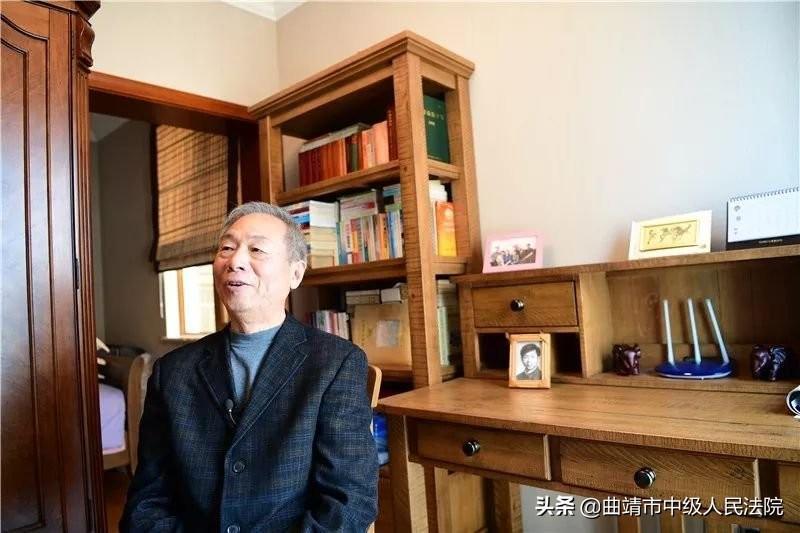

唐剑:我和法院的倾城时光

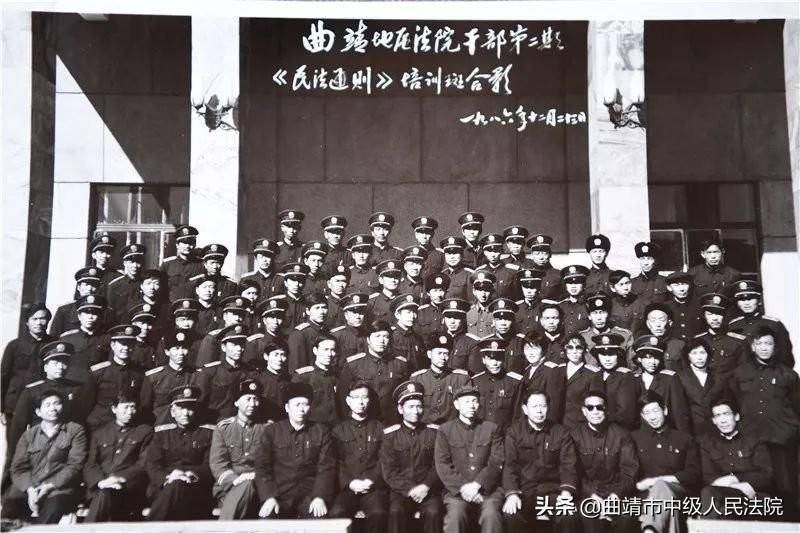

唐剑:我和法院的倾城时光

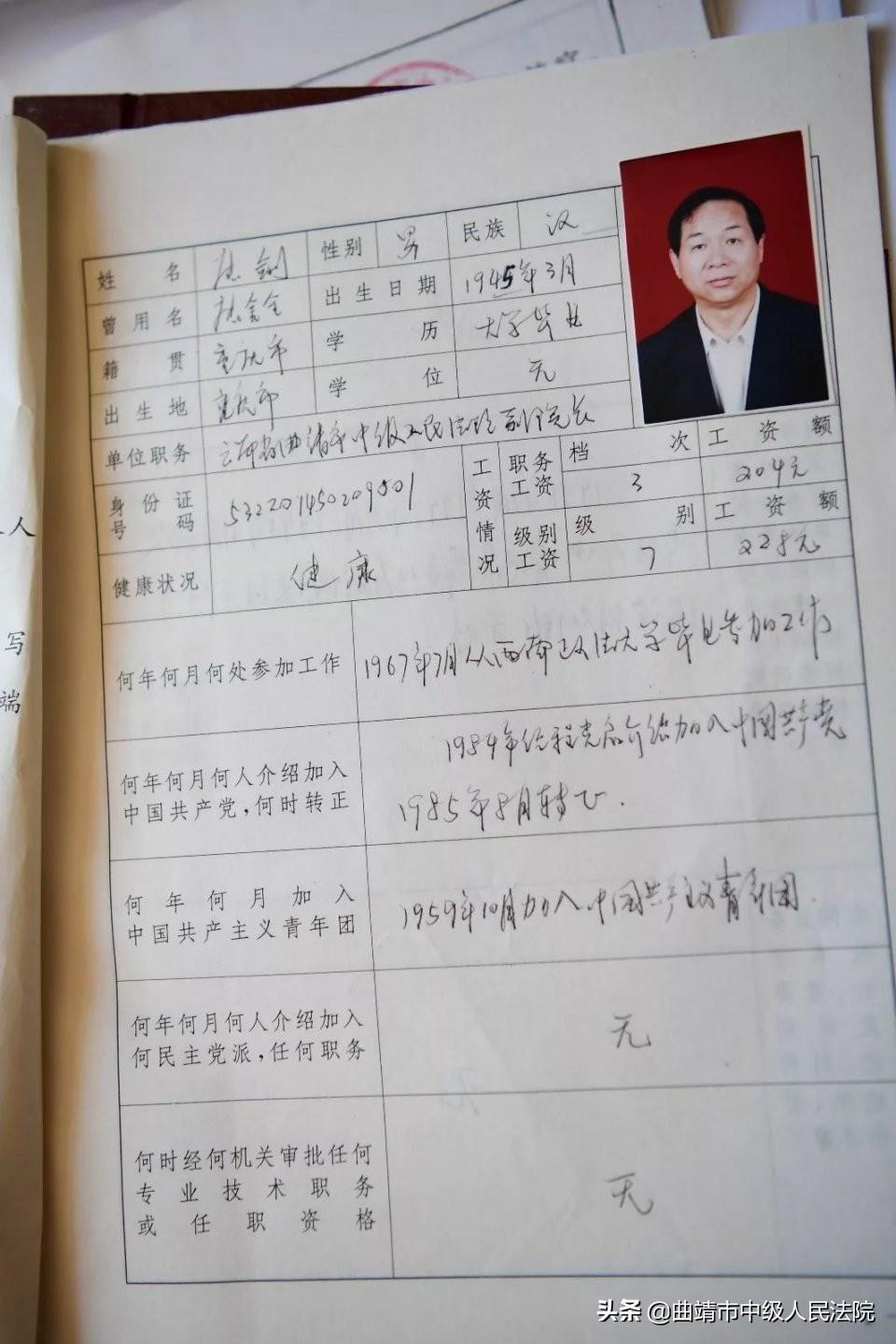

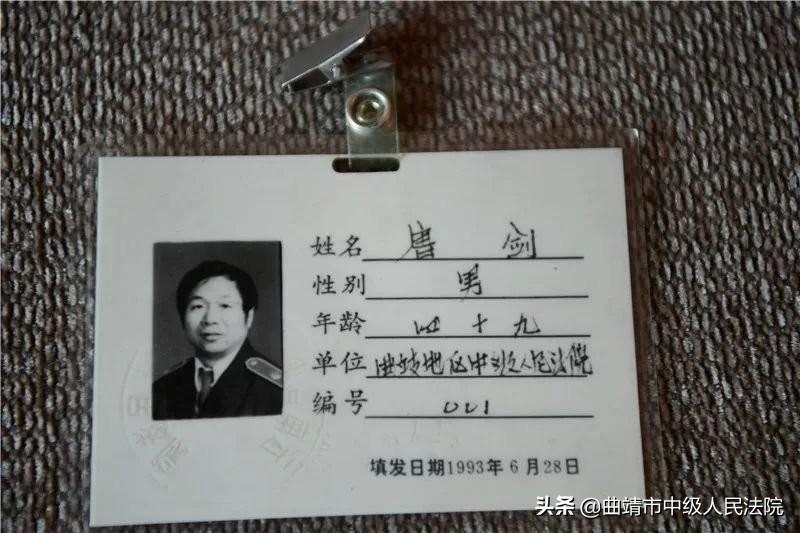

唐剑,曾用名唐金泉(全),男,汉族, 1944年3月出生,大学文化, 1967年7月参加工作,1984年加入中国共产党,2003年3月退休,副厅级干部。

唐剑档案

简历:1968年12月西南政法学院法律专业毕业,同年到云南7703部队农场劳动锻炼;

1977年5月至1979年11月历任富源县民家小学、富源县第四中学教师;

1979年11月至1990年4月在富源县人民法院工作,历任书记员、审判员、庭长、副院长、院长;

1990年5月起至中级人民法院工作,任副院长。

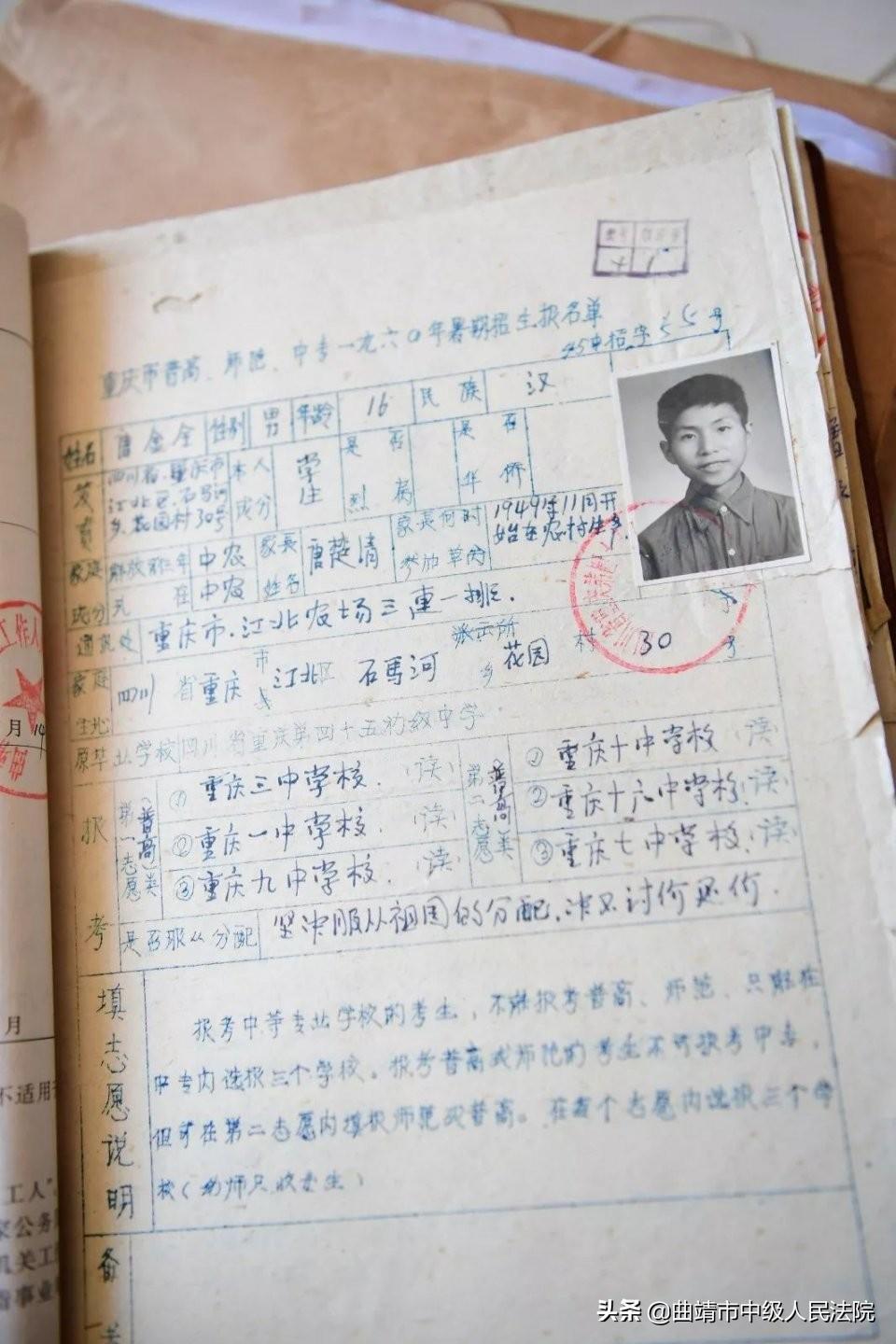

尽管工作困难重重,但是我们的心情是愉快的,只要事实调查清楚,冤假错案得以平反,内心就踏实,就充满成就感。 ——唐剑我来自重庆的一个农村家庭,小时候家里以务农为生,1968年从西南政法学院(现为西南政法大学)法律专业毕业后被分配到了云南七七O三部队农场。农场工作两年后被调至富源县一个乡村中学任教。

我和法院的缘分是从1979年开始的,那时我被归队到富源县人民法院,刚开始从书记员做起,做过审判员、庭长、副院长、院长。当时的富源法院不大,总共只有十来人,条件相当艰苦,出门办事全靠走路,连自行车都没有,更别说汽车之类的交通工具。

富源县乌蒙山支脉纵贯全景,很多地方山高谷深,坡陡流急,那时的交通并不发达,从后所到黄泥河一两百公里的路程,全靠走路。

特别是1980年左右,需要复查的案子多,很多需要平反的案子,老案子平反的复杂程度是超乎想象的,需要多方搜寻证据,调查清楚事实和真相,当时我和同事都是带着草帽,挨家挨户地走访调查。

当时“四人帮”刚粉碎,十年“文化大革命”刚结束,社会疮痍满面,百废待举。那时的农村条件很艰苦,出去走访调查经常没吃的,也没住的,我们经常住在村民家的牛圈、猪圈楼上,每天早晨都是在村民的炊烟中伴着猪叫、牛叫声醒来。

尽管工作困难重重,但是我们的心情是愉快的,只要事实调查清楚,冤假错案得以平反,内心就踏实,就充满成就感。

一旦为熟人或者领导开了方便的口,那老百姓的案子又当如何办理?——唐剑那时民间流传一种说法,说法院是“大檐帽,两头翘,吃了原告吃被告”,但是这种事不会发生在我身上。在我看来,“大檐帽”两头端的是公平和正义,端的是人民对法治的信仰和对公平正义的期盼。

法院就是天平,无论是当官的、有钱的,还是平民,都必须一视同仁。只有坚持以事实为基础,以法律为准绳,才能办好案,让当事人双方心服口服。有时遇到熟人或者县里的领导对某些案件“打招呼”,我都一律回避,不干预审判和执行,法院该怎么判就怎么判,该怎么执行就怎么执行。一旦为熟人或者领导开了方便的口,那老百姓的案子又当如何办理?

法院作为国家的审判机关,行使国家和人民赋予的审判权,这就要求每一个法院人忠于宪法和法律,全心全意为人民服务。法官必须不偏不倚、不受他人影响或掣肘、刚正无私地根据事实和法律判案,要有职业道德,文明、严谨办案。

法官执掌着生杀予夺之权,如果失了职业道德和良知,那么社会公平正义也就荡然无存,如果吃了当事人的利,就会手短、脚短,判案难免不公正。

国家和人民在赋予法官责任和使命的同时也赋予法官很大的权利,案件判罚的轻与重、赔偿的多与少,分寸全靠法官把握。如果一个案件可以判三年以上十年以下,那么判三年、五年、七年都对,但是如果按罪行应该判七年,而结果只判了四年,这样看似公平,事实上罪与罚不对等,实则是不公。只有以身作则,严谨办案,才能做到真正的公平,老百姓才没意见,才能真正地司法为民。

不为名所惑,不为利所诱,不为恶所惧,不为情所累,不能行差踏错,莫因人情乱法纪。——唐剑在富源法院工作了11年之后,我被调到曲靖市中级人民法院任副院长,分管过民事、刑事、经济、行政、执行工作。

我初期负责经济类案件,这类案件判决时稍有不公,个体甚至私营企业都会倾家荡产,所以一些案子的利害相关人都会想方设法地送礼、请吃饭等套近乎,但是我都一律拒绝。

在工作之余,我经常告诫庭上的工作人员,要守得住清贫,抵制住糖衣炮弹的诱惑,做到不为名所惑,不为利所诱,不为恶所惧,不为情所累,不能行差踏错,莫因人情乱法纪,公正执法要严明。

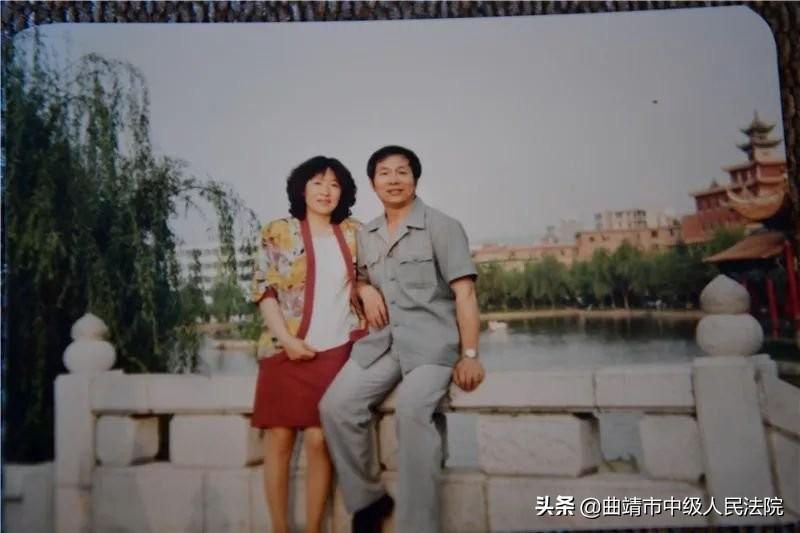

唐剑及其妻子

因为业务上的需要,我们经常需要到各基层法院出差,我都约束随行工作人员吃住从简,在法院食堂就餐,不和案件关系人有其他不必要的接触。尤记得1990年左右到罗平出差,当时的条件还很艰苦,我们住的不带卫生间的宿舍,每晚4元,我们都是照价付款,绝不搞排场。

条件虽然艰苦,但是一点也不影响我们办案的严谨程度,特别是我主管的民事、刑事、经济类的案件必须严格把关。虽然我直接办理的案件不多,但是我都要看卷宗,特别是死刑案子和重大的案子。每件案子签发时都要重新核实,看事实是否清楚,证据充不充分,判决公不公平。如果判决有所不公,我都召集合议庭重新商讨、共同斟酌。只有把审判工作抓紧、抓死,保证案件质量,才会有好的社会评价。

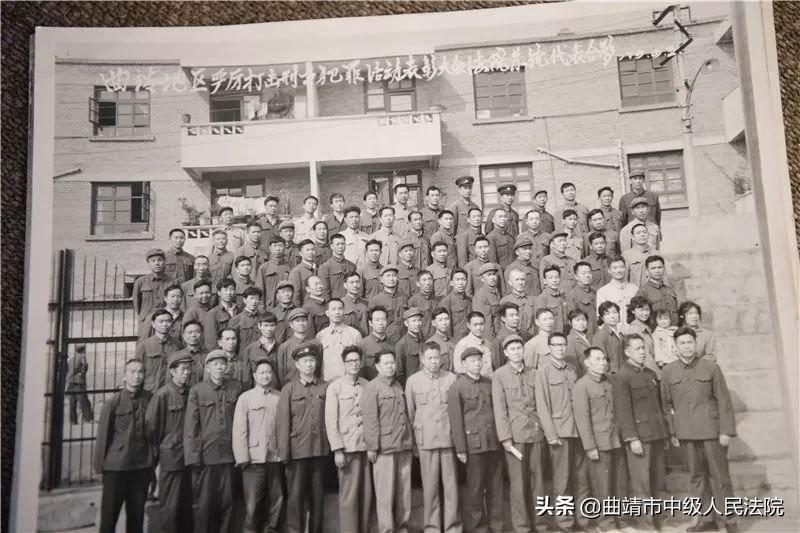

法院工作期间,我们都继承老一辈的艰苦奋斗、吃苦耐劳的精神,工作严谨认真,领导班子团结一致,起到了很好的带头作用,政治上和党中央高度一致,工作中我时时自省、自律,工作以来,没有任何事故发生。对于个别有问题的,我也绝不护短,组织上该如何处理就如何处理,不能因为个人而丢弃原则,辜负党和人民的期望。

我们共同铺垫的法治之路,虽然难免有“山穷水复疑无路”的时候,但我们坚信一定会有 “柳暗花明又一村”的时刻。——唐剑法制建设的路上,我们知道在司法体制改革中敢啃硬骨头,甘当“燃灯者”的邹碧华,“辩法析理、胜败皆服”的好法官宋鱼水,“重病在身,坚守岗位,勇挑重担”的孙波等等这些举足轻重的法治人物。然而,法治路上更多的是和我一样默默坚守岗位,捍卫法律尊严、维护群众利益,毫无保留地付出自己的智慧和精力,播撒正义的阳光的人。是千千万个你、我、我们,共同铺垫的法治之路。虽然路上难免有“山穷水复疑无路”的时候,但是我们心中对法治的信仰和人民对公平正义的期盼让我们定会等来 “柳暗花明又一村”的时刻。

唐剑做得一手好菜

从以前背着卷宗徒步进村下乡地流动办案,到现在办案条件和流程的规范化、专业化,是法治体系不断建立健全的一个过程,见证和共同参与的这个过程,更是我和法院共同度过的倾城时光。

这段时光对我来说是丰富多彩的,是我一生中浓墨重彩的一笔,我退休但永不会退色!希望新一代的法院人秉持 “为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”的胸襟和气魄,克己修身,敢于担当,不忘使命,做真正的“人民法官”。

-

- 印度花220亿卢布建造大坝,号称超越三峡,为何开闸不到一天崩塌

-

2025-04-24 15:50:44

-

- 湖南怀化通道万佛山,旅游度假好去处,著名观赏爬山风景区

-

2025-04-24 15:48:30

-

- 《向往的生活3》录制地曝光!红石林、层叠苗寨...美景不输蘑菇屋!

-

2025-04-24 15:46:16

-

- 足彩14场分析:布莱顿主胜 拜仁客胜

-

2025-04-24 15:44:02

-

- 解析罗曼蒂克消亡史波澜跌宕的剧情

-

2025-04-24 15:41:47

-

- 军队文职人员休假政策,干货来了!

-

2025-04-24 15:39:33

-

- 吴素英,不想做女强人的强女人

-

2025-04-24 15:37:19

-

- LGBT同志鲜为人知的五个故事

-

2025-04-24 15:35:05

-

- K258次由峨眉开往天津,列车停靠三十站,运行线路实在是太绕了

-

2025-04-24 15:32:50

-

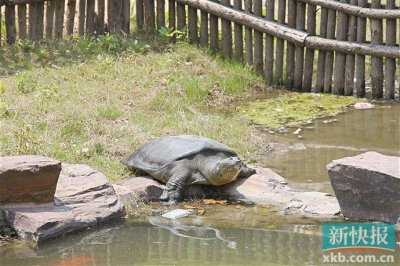

- 地球上最孤独的动物:斑鳖

-

2025-04-24 15:30:36

-

- 毁掉孩子的从来不是贫穷,而是这9种原生家庭,父母们要注意

-

2025-04-24 15:28:22

-

- 和周慧敏齐名,拒绝林志颖,嫁给圈外富商被泼脏水,她可曾后悔?

-

2025-04-24 15:26:07

-

- 北角海战:德国传奇战巡“沙恩霍斯特”号的封神之战

-

2025-04-24 15:23:53

-

- 老戏骨王奎荣:40岁上中戏,擅演坏人,妻子小他30多岁

-

2025-04-24 08:51:59

-

- “渔网袜这么大的网,脚脚是怎么放进去的?”你就直接说好不好看吧!哈哈

-

2025-04-24 08:49:45

-

- 广州南站:世界级TOD,6层综合体,3大全新定位,房价超4万,值吗

-

2025-04-24 08:47:31

-

- 烟台地铁新动态 山东十四五轨交规划明确方向

-

2025-04-24 08:45:17

-

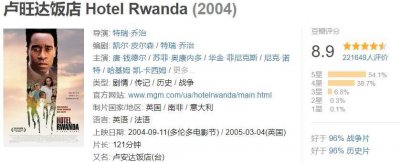

- 深度解读《卢旺达饭店》,两个月屠戮100万人,这个锅谁来背?

-

2025-04-24 08:43:02

-

- 山东旅游:蓬莱畅游欧乐堡梦幻世界(图)

-

2025-04-24 08:40:48

-

- 一文带你快速了解俄罗斯葡萄酒知识

-

2025-04-24 08:38:34

一条烟不开封可以放多久?

一条烟不开封可以放多久? 彭冠英张含韵被曝结婚:低调的幸福爱情婚姻,或许与她的经历有关

彭冠英张含韵被曝结婚:低调的幸福爱情婚姻,或许与她的经历有关 王治郅的妻子周蕾,身材高挑 才貌双全 照片欣赏

王治郅的妻子周蕾,身材高挑 才貌双全 照片欣赏 范冰冰不雅图片 范爷大尺度裸身戏遭曝光

范冰冰不雅图片 范爷大尺度裸身戏遭曝光 扎西顿珠视为信仰的宗庸卓玛与平凡丈夫的爱情,七年卧床不离不弃

扎西顿珠视为信仰的宗庸卓玛与平凡丈夫的爱情,七年卧床不离不弃 中国著名相声演员姜昆简历

中国著名相声演员姜昆简历