影评-《少年时代》:时间,赋予日常生活魔力

影评-《少年时代》:时间,赋予日常生活魔力

不久前金球奖的胜利,显然为《少年时代》的奥斯卡之旅增加了筹码,考虑到近些年金球奖和奥斯卡在口味上的趋近性,以及《少年时代》这部影片本身所具备的出众素质,最终的悬念恐怕也只会是影片到底能拿几座小金人,而不是最佳影片花落谁家。

《少年时代》并没有很强的商业色彩,平淡的剧情可以简单概括为少年梅森从6岁到18岁的成长日记——普通观众会对一个美国得州普通家庭的经历有多大兴趣?然而,正是这样一部看似抛弃了商业、市场的作品,却在全球范围得到如潮好评,烂番茄网上101家媒体对影片给出了100%的好评率,这是十分惊人的口碑。

导演林克莱特擅长从生活的片段呈现更宏观的内容,而其影片风格也是一贯以从容和舒缓为特点,许多场景和对话看似平淡无奇,实际上却深藏了导演和主创对影片本身的理解和思考。电影是关乎时间与空间的,任何一部电影都是在时间与空间的维度中延展。跨越12年的少年养成记,导演每年截取一个时间段来呈现,用普通的、不经意的、生活化的场景去串联起了整个的12年历程。所以,在影片中这一秒你看到的少年还是一个普通的初中生,而在下一个场景中,他就成了叛逆的高中生,时光的意外和流动,就这样让观众感受着。

这种感觉是相当奇妙的。观众看着梅森的父母不断老去,也看着梅森和他的小伙伴不断成长。时间在影片里所呈现的这种强大的自然力量,令人唏嘘的同时也感慨生活的奇妙。所以,当梅森的母亲在儿子将要离开去上大学时突然情绪崩溃,以及那句“我原以为人生会有更多”的感叹,就恰当地点出了这部影片的终极内涵和能量。这便是“我以为”与生活本真的差别,同时也是电影《少年时代》与很多普通商业电影的分野所在。“我以为”是对生活的梦想和憧憬,电影中梅森和他的父母都带着这样的憧憬努力生活,梅森想学摄影,梅森的母亲完成学业成为教师。但当他们梦想生活会越来越好时,却发现其实生活一成不变、波澜不惊甚至还会后退。好在,最后的开放式结局又蕴含着积极的可能性。

《少年时代》展示了电影的一种可能性,这一可能性与当下好莱坞甚至中国电影的“大片时代”背道而驰,它放弃了奇观化叙事的冲击感,转而以如涓流般流淌的时间感呈现出日常生活的诡谲魅力。借此,影片也得以跨越时间和空间的桎梏,拥有影响世界的魔力。指责影片是“美国少年的时代”的人,没有看到电影中关于生活本质的内容,由布兰妮、X-Box、哈利·波特等构成的成长史,具备跨时空的可能性,每个人其实都有特别而又身处大时代背景之下的少年时代。

《少年时代》全部用35毫米胶片拍摄,去除特技魅惑的同时,呈现出胶片的特有质感,噪点、虚焦让这部作品带上了一种朴素的现实主义之美。而在拍摄制作过程中,创作者每年都会抽几天聚在一起,分享过去一年的生活感受,同时探讨片中人物的命运与生活,在演员不着痕迹的表演之下,展现出一种虚构的真实。将生活实时呈现给观众的方式,如同一幅成长的画像,平淡的画面里,却有着汹涌的力量。

《少年时代》的力量来源是对当下和现在的把握。导演和演员用手工业者的虔诚,在这个浮躁的时代里精心雕琢。本雅明在《机械复制时代的艺术作品》中创造性地提出艺术品的“灵韵”,当工业化来临之后,批量复制的技术手段剥夺了艺术品的这种独特价值,被洗印出的照片、复制出的唱碟等等,都已经不再具有这种灵韵。尽管这个略显绝对的论断已然不太适合当下这个时代,但就电影本身而言,《少年时代》的制作与呈现方式,最大限度赋予了影片“灵韵”,这份光环,不随影片的拷贝增多而降低,也不因无处不在的下载资源而损失,相反,在这样的一个传播过程中,《少年时代》传递了艺术工作者和电影观众对艺术品“灵韵”的尊重和膜拜,让我们得以在这个快餐化、爆米花化的电影环境中,还有机会得以感受时间赋予日常生活的魔力。

-

- 艺术家药水哥究竟为何如此火爆!节目效果爆炸,网友:保护刘波!

-

2024-10-16 14:40:47

-

- 彭冠英张含韵被曝结婚:低调的幸福爱情婚姻,或许与她的经历有关

-

2024-10-16 14:38:32

-

- 近期热播的10部电视剧,每一部都值得熬夜追,你最喜欢哪部?

-

2024-10-16 14:36:17

-

- 花园洋房,买几楼更合适?

-

2024-10-16 14:34:03

-

- 狐妖小红娘:幽梦金光大圣是白裘恩,与白月初对话透漏很多消息

-

2024-10-16 14:31:48

-

- 关于烫不烫发?区别非常大!

-

2024-10-16 14:29:33

-

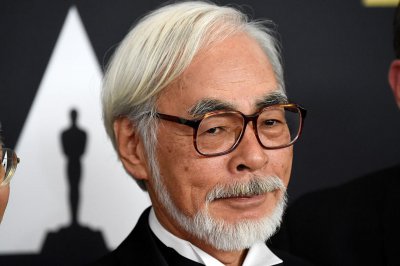

- 宫崎骏电影人气前5,第一名距今35年,不朽经典难以超越

-

2024-10-16 14:27:18

-

- 儿媳妇与公公偷情长达八年之久,事情败露以后,两人竟选择私奔

-

2024-10-16 14:25:04

-

- 《陈情令》中的7位女角色,除了绵绵之外,活下来的还有她

-

2024-10-16 14:22:49

-

- 两种均线战法

-

2024-10-16 14:20:34

-

- 阿拉斯加犬很少人养,你知道原因吗?这5个原因让你不养阿拉斯加

-

2024-10-16 14:18:19

-

- 耐克足球鞋系列有哪些?五款Nike足球鞋介绍

-

2024-10-16 14:16:05

-

- 衡水第一中学的复读收费标准出炉,低分段收费3万5,高分也要收费

-

2024-10-16 14:13:50

-

- 巴西雨林现巨型图 86%的原始森林在亚马孙流域仍然保存完好活久见

-

2024-10-16 14:11:35

-

- 真野惠里菜-魅力四溢的甜美少女,身材与颜值的双重诱惑

-

2024-10-16 14:09:21

-

- 12张图:回首上世纪80年代的中国,回忆总想哭,因为再也回不去了

-

2024-10-16 07:19:01

-

- 遮天真人剧曝光,总集数48,男主演求放过,导演还负责斗破电影

-

2024-10-16 07:16:46

-

- 秋天流行这4款“外套”,时髦又百搭,整个人看上去更有气质

-

2024-10-16 07:14:32

-

- 秋天流行这4款“外套”,时髦又百搭,整个人看上去更有气质

-

2024-10-16 07:12:17

-

- 黑龙江14所高校保研率排名,东北林业大学保研率18%,排名第三

-

2024-10-16 07:10:02

一条烟不开封可以放多久?

一条烟不开封可以放多久? 范冰冰不雅图片 范爷大尺度裸身戏遭曝光

范冰冰不雅图片 范爷大尺度裸身戏遭曝光 王治郅的妻子周蕾,身材高挑 才貌双全 照片欣赏

王治郅的妻子周蕾,身材高挑 才貌双全 照片欣赏 扎西顿珠视为信仰的宗庸卓玛与平凡丈夫的爱情,七年卧床不离不弃

扎西顿珠视为信仰的宗庸卓玛与平凡丈夫的爱情,七年卧床不离不弃 中国著名相声演员姜昆简历

中国著名相声演员姜昆简历 权力的游戏,魔山是如何被改造成杀不死的怪物的!

权力的游戏,魔山是如何被改造成杀不死的怪物的!